L’arrivée de la chaîne stéréo dans la famille fin 1979 a donné un coup de vieux à tous les disques dont je m’étais nourri durant l’enfance. Mieux, le tuner intégré au bel objet disposé sous la télé allait m’ouvrir des horizons musicaux insoupçonnés, en particulier grâce à deux émissions, Feed Back et Loup-Garou, diffusées le soir sur France Inter. J’ai oublié comment le gros bouton noir cerclé d’argent m’a conduit jusqu’à la bonne fréquence, peut-être le hasard, peut-être des indications paternelles. Toujours est-il que je me suis pendu au casque pendant une bonne année, happant à peu près tous ces bruits étranges et merveilleux qui passaient chez Bernard Lenoir et Patrice Blanc-Francard, entre post-punk et pré-new wave, période ô combien féconde pour cette musique qui ne me lâcherait plus d’un sommeil.

L’arrivée de la chaîne stéréo dans la famille fin 1979 a donné un coup de vieux à tous les disques dont je m’étais nourri durant l’enfance. Mieux, le tuner intégré au bel objet disposé sous la télé allait m’ouvrir des horizons musicaux insoupçonnés, en particulier grâce à deux émissions, Feed Back et Loup-Garou, diffusées le soir sur France Inter. J’ai oublié comment le gros bouton noir cerclé d’argent m’a conduit jusqu’à la bonne fréquence, peut-être le hasard, peut-être des indications paternelles. Toujours est-il que je me suis pendu au casque pendant une bonne année, happant à peu près tous ces bruits étranges et merveilleux qui passaient chez Bernard Lenoir et Patrice Blanc-Francard, entre post-punk et pré-new wave, période ô combien féconde pour cette musique qui ne me lâcherait plus d’un sommeil.

De tout ce fatras radio-sonique, c’est d’abord Peter Gabriel qui a émergé. A l’époque, je ne savais rien du bonhomme, pas même qu’il avait été le frontman d’un vieux groupe de hippies cathos. Mais je restais complètement ébahi par les tempos martiaux et les grincements synthétiques de ses chansons qu’il portait à bout d’une voix malade. Lenoir diffusait même des versions en allemand, qui accentuaient à la fois l’étrangeté de la musique et son amicalité (je fus germanophone avant d’apprendre l’anglais).

Le 20 septembre 1980, la tournée de Peter Gabriel passait par Grenoble, à l’Alpexpo, la salle juste en face de l’immeuble où nous habitions alors. Je me souviens très bien de ça : j’étais dans le parc en bas de chez nous avec mon père, nous promenions notre chien (Voyou, un corniaud aussi têtu qu’affectueux comme tous les corniauds) et je regardais pensif les spectateurs affluer par petites grappes. Mon père m’avait demandé si je voulais aller au concert. Je lui avais répondu « non, je ne connais pas assez », par pudeur alors que je vénérais déjà le bonhomme. Ce devait être un samedi soir parce qu’il y avait l’émission Numéro Un Michel Sardou à la télé.

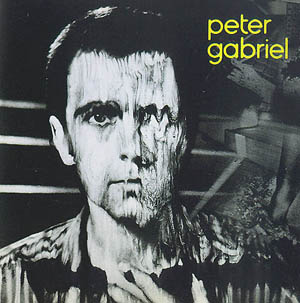

Quelques semaines plus tard, j’assumais tout. J’achetais mon premier numéro de Best, avec ma nouvelle idole en une et un article de six pages signé François Ducray et je me faisais offrir par ma grand-mère ce troisième album de Peter Gabriel avec sa pochette dégoulinante. Il y a des moments-clés dans la vie d’un passionné de musique. Des albums décisifs, qui vous mettent en rupture avec vous-même et vous révèlent en même temps, vous font soudain grandir, comprendre, aimer. Comme cette première fois où j’ai posé le saphir dans le sillon du morceau d’ouverture, Intruder. Pris d’emblée entre cette batterie sans cymbale et la guitare faussement désaccordée, emmené par cette voix rampante qui se rapproche et finit par occuper tout l’espace (« intruder come and he leave his mark ») et laissé suspendu au sifflotis morriconien de la conclusion.

Tout l’album est traversé par ce mystère dont je me draperais moi-même. On n’est jamais aussi bien habillé que par la musique qu’on aime. Et j’aimais ces mélodies lunatiques et claustrophobes, frappées de percussions noires et tressées de claviers blancs, servies froides avec la crème anglaise de l’époque (des gens de The Jam, Wire et XTC). Pendant longtemps, mon morceau fétiche toutes tendances confondues resterait l’assez révolutionnaire Biko, passé et repassé jusqu’à l’exaspération familiale. A la question maintes fois scandée « Mais c’est quoi cette musique de sauvage? », j’ai maintenant la réponse : la bande-son de mon incursion dans l’adolescence.

Presque deux ans après, dans la cour du lycée Mounier, je rencontrais Violaine, elle avait été au concert que j’avais raté. Avec tous les détails que je lui soutirais, je finirai par me refaire le set. On se brouillera après la sortie du quatrième album de Gabriel, qu’elle trouvait trop mou (en fait, elle virait punk tardive). Je suis resté très fan une dizaine d’années. Après quoi, le musicien s’est pris pour Gandhi et Steve Jobs réunis, pondant tous les quinze ans des albums pour les ingénieurs en physique des matériaux et le Parti Travailliste, tout en faisant les poches d’une World music qu’il avait pourtant si bien servie en 1980. I don’t remember, I don’t recall…